Nel cuore di Torino, al civico 127 di Corso Vittorio Emanuele II, si trova un luogo che non è un museo, ma un racconto vivente: il Carcere “Le Nuove”. Una fortezza di 37.000 metri quadrati, costruita alla fine dell’Ottocento, che ha attraversato due guerre mondiali, le deportazioni, la Resistenza e le tensioni del terrorismo negli anni di piombo e ha continuato a funzionare fino al 2003. Un posto dove i muri non parlano, ma urlano storie di coraggio, dolore e umanità. Un posto da vedere con i ragazzi delle scuole medie. Quando noi abbiamo fatto della visita c’erano anche dei bambini delle elementari e anche loro, siamo certi, si sono portati a casa un pezzetto di passato per un futuro che, speriamo, faccia un po’ meno paura. Noi ci siamo andati per il 25 aprile.

Carcere Le Nuove, un luogo da non perdere a Torino

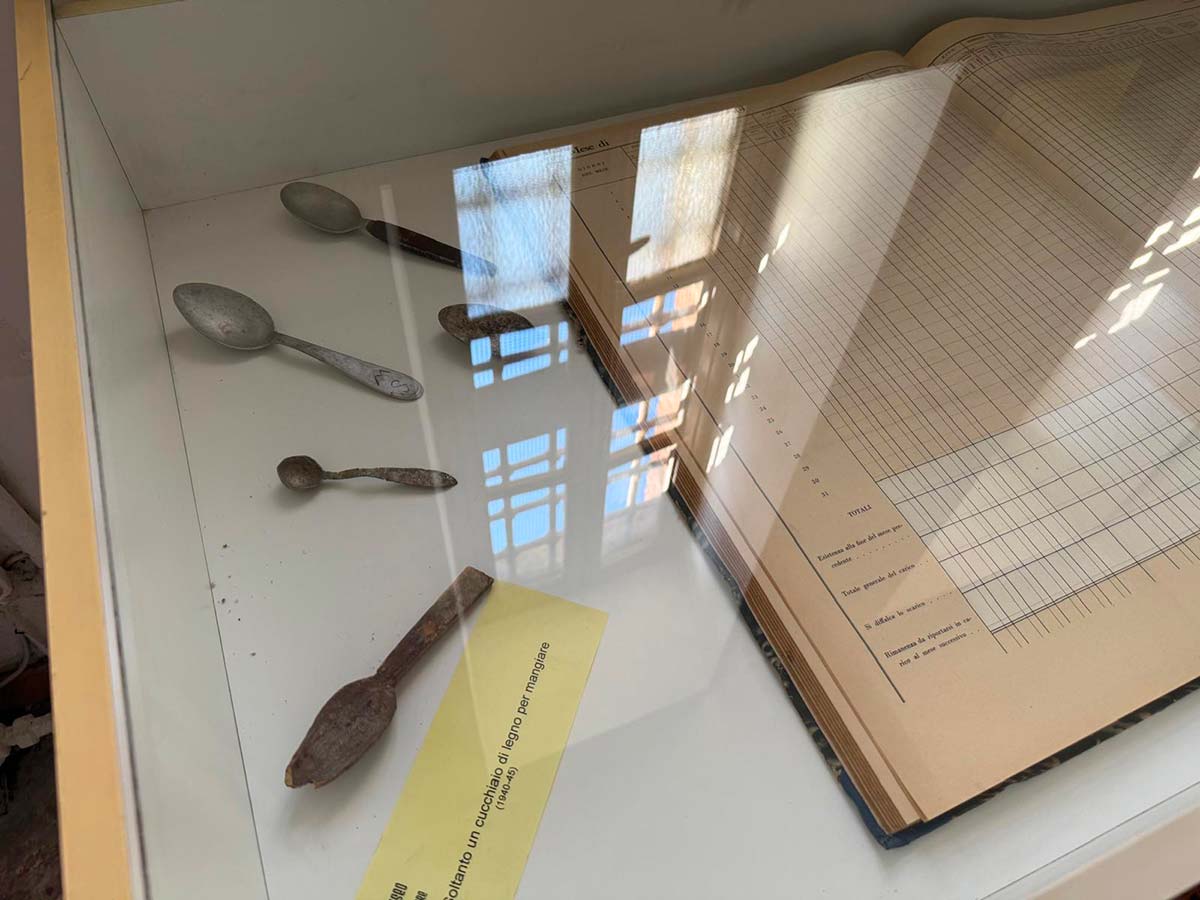

Visitare il carcere “Le Nuove” significa fare un tuffo nella storia d’Italia. Non troverete opere d’arte o collezioni, ma testimonianze autentiche: celle originali, lettere, oggetti personali e racconti di chi è passato di lì. La visita è guidata dai volontari dell’associazione “Nessun uomo è un’isola”, la nostra guida è stata Nina Mafoppa– bravissima – , e dura circa due ore. Come dicevamo Nina, la nostra guida, è stata bravissima. Ha tenuti incollati al racconto i ragazzi meglio di una serie Netlix. La sua voce, le pause, i dettagli, tutto era calibrato per tenere sempre alta l’attenzione e tese le corde del cuore. Ma siamo certi che ogni guida conosce e trasmette con passione la storia delle persone detenute, dai partigiani agli ebrei deportati, fino ai detenuti politici degli anni ’70. Perché a Le Nuove non sono rimasti solo muri, ma le storie di chi è passato da qui, e chi le racconta ogni volta fa rivivere sogni, paure, ideali, solitudine, coraggio, amore.

Visitare il carcere “Le Nuove” significa fare un tuffo nella storia d’Italia. Non troverete opere d’arte o collezioni, ma testimonianze autentiche: celle originali, lettere, oggetti personali e racconti di chi è passato di lì. La visita è guidata dai volontari dell’associazione “Nessun uomo è un’isola”, la nostra guida è stata Nina Mafoppa– bravissima – , e dura circa due ore. Come dicevamo Nina, la nostra guida, è stata bravissima. Ha tenuti incollati al racconto i ragazzi meglio di una serie Netlix. La sua voce, le pause, i dettagli, tutto era calibrato per tenere sempre alta l’attenzione e tese le corde del cuore. Ma siamo certi che ogni guida conosce e trasmette con passione la storia delle persone detenute, dai partigiani agli ebrei deportati, fino ai detenuti politici degli anni ’70. Perché a Le Nuove non sono rimasti solo muri, ma le storie di chi è passato da qui, e chi le racconta ogni volta fa rivivere sogni, paure, ideali, solitudine, coraggio, amore.

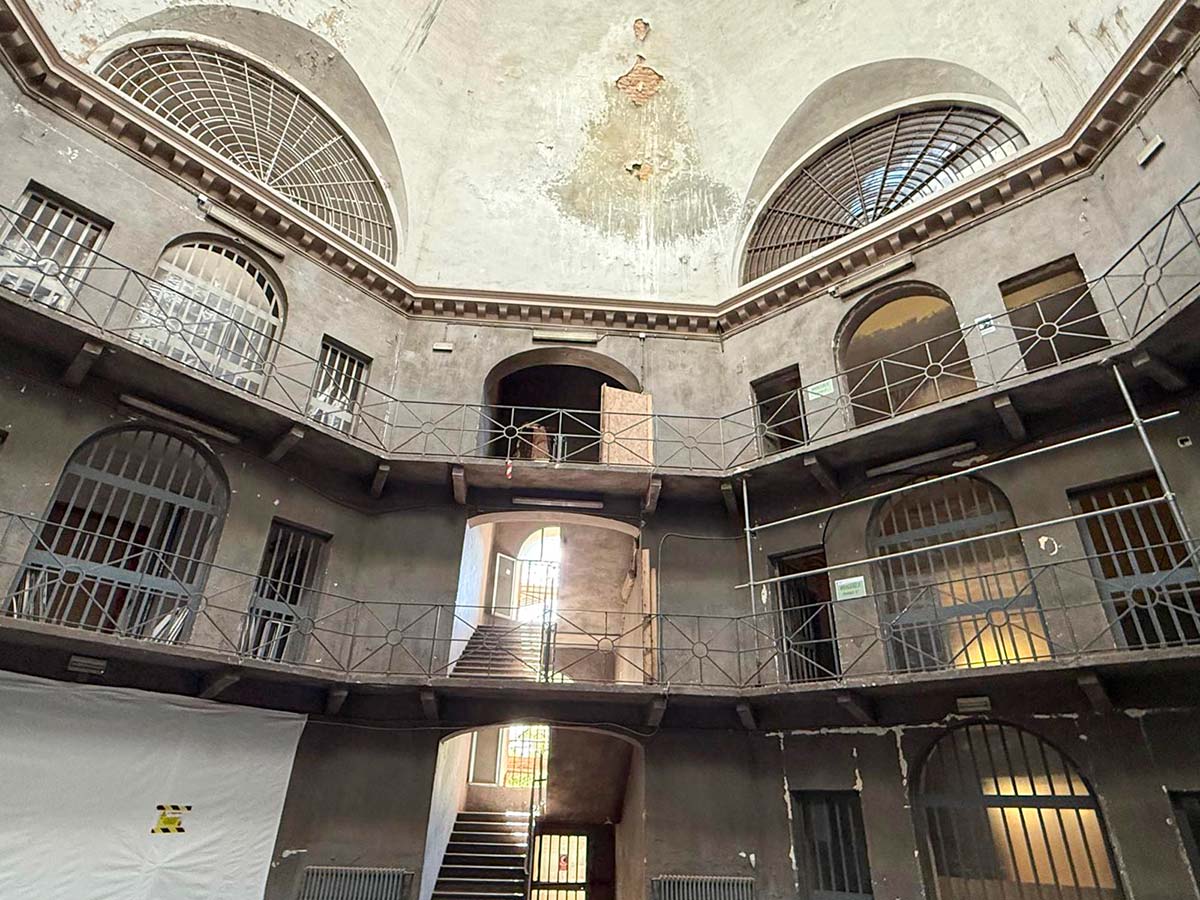

Un carcere modello, o quasi

Il progetto del carcere fu approvato da Re Vittorio Emanuele II nel 1857. Venne costruito in una zona allora periferica, tra le proteste degli abitanti di Borgo San Paolo, che non volevano essere ricordati per “quelli che abiano vicino al carcere”. Il re chiese al’architetto Giuseppe Polani una struttura all’avanguardia per l’epoca: ogni cella doveva avere gabinetto e acqua corrente – un lusso che neppure i signori torinesi potevano permettersi. L’edificio fu consegnato alla città nel 1869 e inaugurato nel 1870, ma nel frattempo il re aveva spostato la capitale da Torino a Firenze e abbandonato il progetto del carcere, che non fu poi un carcere così “modello” .

Il carcere contava sei bracci e oltre 600 celle per gli uomini, più una sezione femminile di circa 50 celle.

La visita inizia con una frase di Pietro Calamandrei, che una mattina del 26 gennaio 1955 spiega ai suoi studenti dell’università come è nata la Costituzione:”Se volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati”.

Poi una carrellata di volti e storie su mattonelle di ceramica.

Tra il 1943 e il 1945, durante l’occupazione nazista, “Le Nuove” divenne luogo di reclusione e tortura per migliaia di partigiani, ebrei, religiosi e civili. Molti vennero deportati nei campi di concentramento. Le ceramiche raccontano le storie di uomini e donne, partigiani, religiosi.

Le abbiamo ascoltate una a una come le storie di

- Paolo Braccini, nato nel 1907, scrisse l’ultima lettera alla figlia Giovanna, 11 annim prima di essere fucilato al Martinetto. Le chiese: “Figlia mia non piangere, ma cammina sempre a testa alta e sii orgogliosa”.

- Giuseppe Girotti, sacerdote domenicano, detenuto nella cella 112 e poi deportato a Dachau, dove fu ucciso barbaramente con una puntura di benzina.

- Ignazio Vian, Emanuele Artom, Guido e Massimo Foa, Renato Cottini: nomi che oggi vivono nelle mattonelle della memoria, sparse per la città e davanti alle scuole.

L’ultima mattonella è vuota, rappresenta le 700mila persone scomparse nel nulla, nella notte e nella nebbia (NN), rappresneta tutte le persone che non sono mai tornate a casa dopo la seconda guerra mondiale.

Poco dooi, all’altezza della quarta torretta, Nina ci racocnta al storia di Salvatore Lanza e Salvatore Porceddu, giovani guardie del carcere, uccisi all’alba del 15 dicembre 1978 dai terroristi delle Brigate rosse nell’ambito della «campagna contro il trattamento carcerario dei prigionieri politici».

Il braccio femminile

Dove abbiamo fatto i bigleitti per entrare era la sala colloquio con i parenti, dopo la passeggiata nel cortile, la viita inizia nella sezione femminile e con la storia di Suor Giuseppina, donna coraggiosa che salvò più bambini possibili. Suor Giuseppina Demuro, il 3 dicembre 2024 è stata riconosciuta «Giusta tra le Nazioni» dallo «Yad Vashem», il memoriale della Shoah di Gerusalemme. Il riconoscimento è stato consegnato proprio al Museo delle Carceri Nuove di Torino perché qui per quarant’anni (1925-1965) si dedica al servizio e alla cura dei detenuti.

Tra le persone salvate da questa donna intrepida c’è anche il piccolo Massimo Foa, un neonato nascosto in una cesta della biancheria sporca per fuggire dal carcere. Per non farlo piangere, suor Giuseppina gli fa bere un po’ di vin santo con miele. Ad aiutarla nella fuga c’è la lavandaia Matilde Boggia, che poi cresce Massimo come un figlio. Quando la madre del bambino, Elena Recanati, sopravvive ad Auschwitz e torna a Torino, riesce a riabbracciarlo grazie al coraggio di queste due donne. Il padre e il nonno di Massimo, invece, anche loro detenuti alle Nuove, non sopravvivono alla deportazione.

Tra le persone salvate da questa donna intrepida c’è anche il piccolo Massimo Foa, un neonato nascosto in una cesta della biancheria sporca per fuggire dal carcere. Per non farlo piangere, suor Giuseppina gli fa bere un po’ di vin santo con miele. Ad aiutarla nella fuga c’è la lavandaia Matilde Boggia, che poi cresce Massimo come un figlio. Quando la madre del bambino, Elena Recanati, sopravvive ad Auschwitz e torna a Torino, riesce a riabbracciarlo grazie al coraggio di queste due donne. Il padre e il nonno di Massimo, invece, anche loro detenuti alle Nuove, non sopravvivono alla deportazione.

La sezione femminile è rimasta in gran parte intatta. Qui si trovava anche un asilo nido per i figli delle detenute. Vediamo l’ufficio di suo Giuseppina, l’ufficio matricole, la stanza dove le guardie lasciavano le armi.

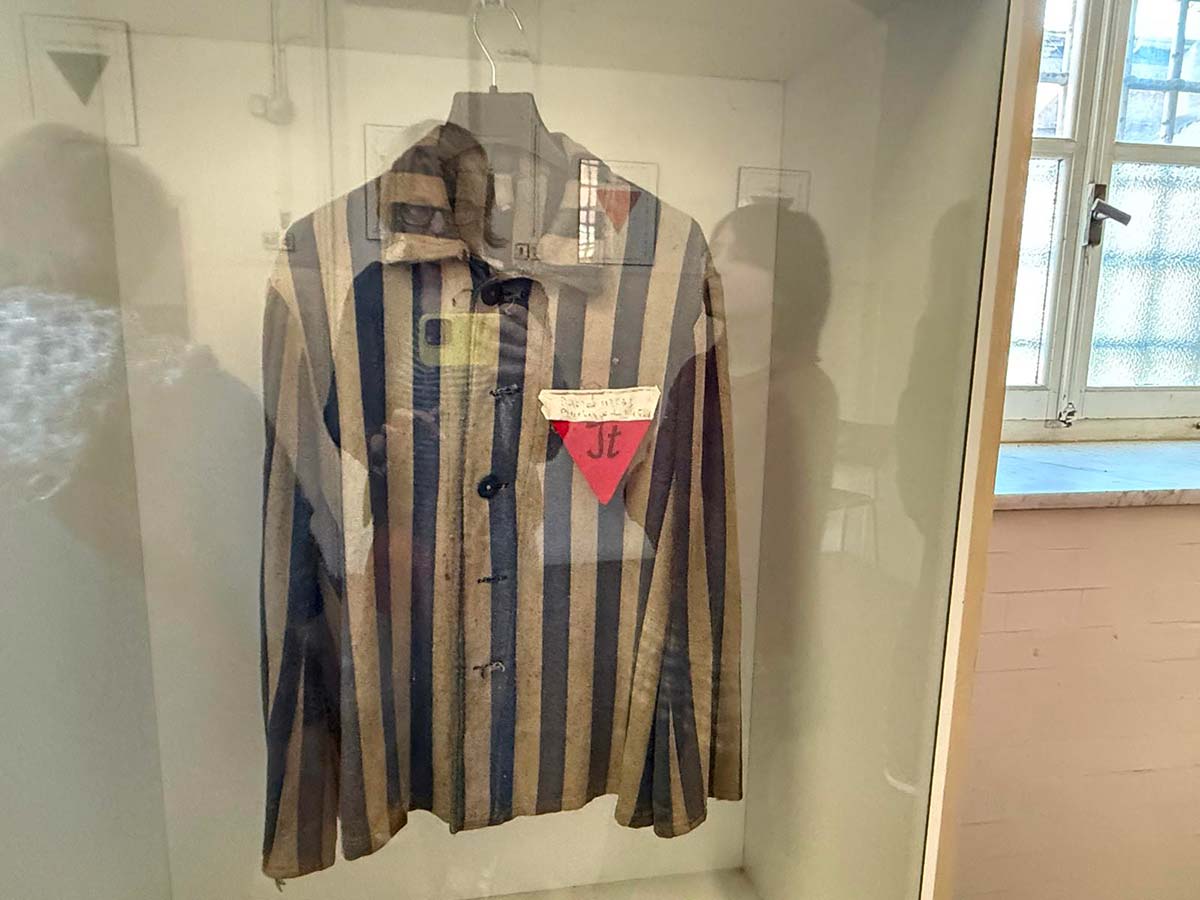

Commovente la storia della Giacca di Remo, donata al carcere dalla figlia. Remo quando fu liberato dai cam idi concentramento era nudo e istintivamente prese la giacca da un morto, per coprirsi, ma non si perdonò mai che per fuggire aveva scestito un compagno senza vita. Nella stanza sono conservati anche i vari simboli della guerra, quelli che identificavano, gl iebrei, gl izingari, i prigionieri politici…

Commovente la storia della Giacca di Remo, donata al carcere dalla figlia. Remo quando fu liberato dai cam idi concentramento era nudo e istintivamente prese la giacca da un morto, per coprirsi, ma non si perdonò mai che per fuggire aveva scestito un compagno senza vita. Nella stanza sono conservati anche i vari simboli della guerra, quelli che identificavano, gl iebrei, gl izingari, i prigionieri politici…

Ci siamo commossi anche nel sentire Nina che raccontava la storia della piccola Adriana, 13 mesi, rinchiusa con la madre e la nonna nel 1944. “Se io parlo, la Val di Susa va a fuoco”, diceva la mamma di Adriana, finita in carcere per proteggere i partigiani

Il braccio tedesco: simbolo di resistenza

Durante l’occupazione tedesca, il braccio tedesco del carcere fu il luogo dove i prigionieri politici venivano rinchiusi in condizioni estreme. Nelle celle sovraffollate — anche 10 persone per volta — si respirava paura, ma anche solidarietà.

Durante l’occupazione tedesca, il braccio tedesco del carcere fu il luogo dove i prigionieri politici venivano rinchiusi in condizioni estreme. Nelle celle sovraffollate — anche 10 persone per volta — si respirava paura, ma anche solidarietà.

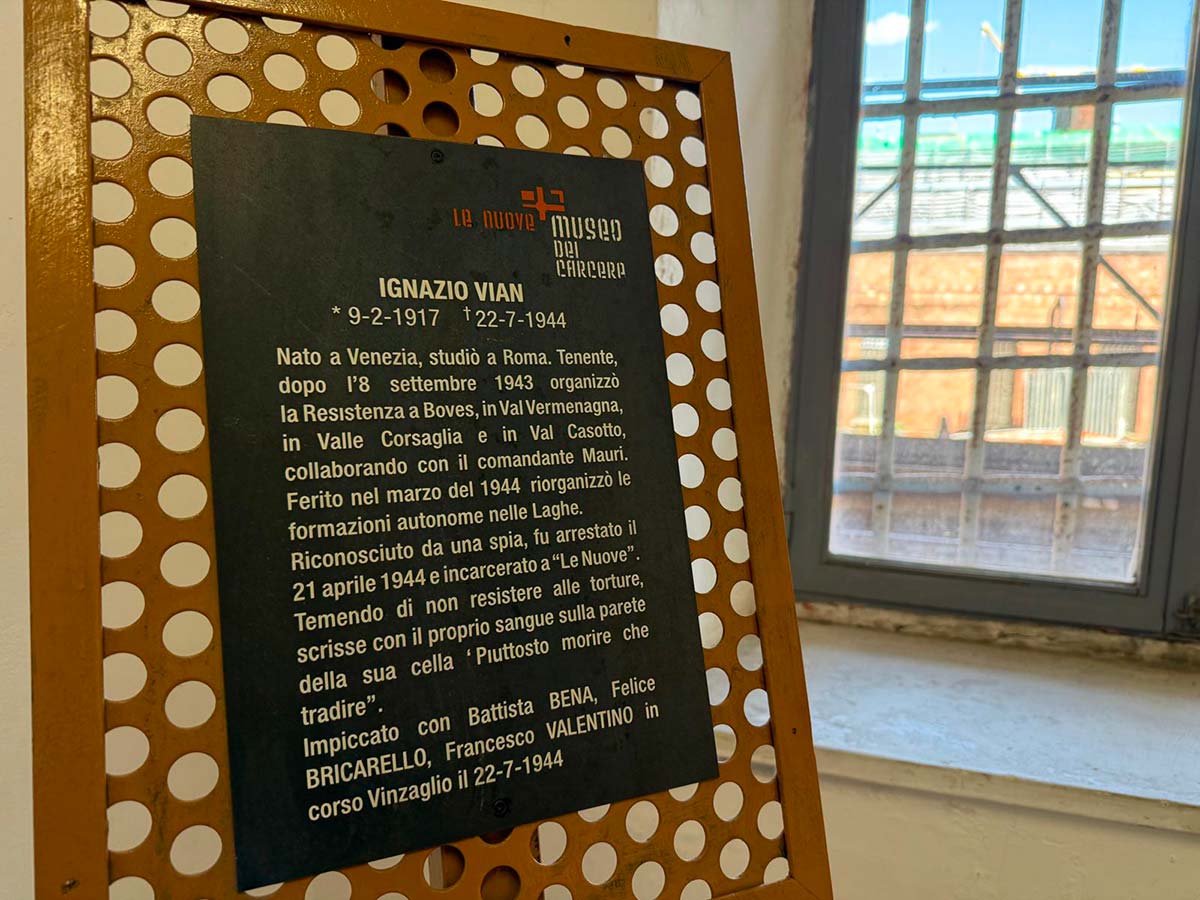

Qui abbiamo racconto due storie quella di Ignazio Vian, detenuto nella cella 110, e quella di Emanuele Artom, cella 119.

Ignazio Vian

Ignazio Vian nasce a Venezia nel 1917. Maestro elementare e studente in Magistero, è Tenente della Guardia alla Frontiera. Dopo l’8 settembre 1943, organizza una delle prime formazioni partigiane nella zona di Boves, guidando circa 150 uomini nella resistenza armata contro l’esercito tedesco.

Ignazio Vian nasce a Venezia nel 1917. Maestro elementare e studente in Magistero, è Tenente della Guardia alla Frontiera. Dopo l’8 settembre 1943, organizza una delle prime formazioni partigiane nella zona di Boves, guidando circa 150 uomini nella resistenza armata contro l’esercito tedesco.

Il 19 settembre affronta le SS del maggiore Peiper, che nello stesso giorno compiono la strage di Boves. Vian e i suoi uomini resistono oltre dodici ore sotto il fuoco nemico. Dopo l’eccidio, si rifugia in Val Corvaglia dove continua la guerriglia, fino a diventare vicecomandante del 1° Gruppo Divisioni Alpine degli “Autonomi”.

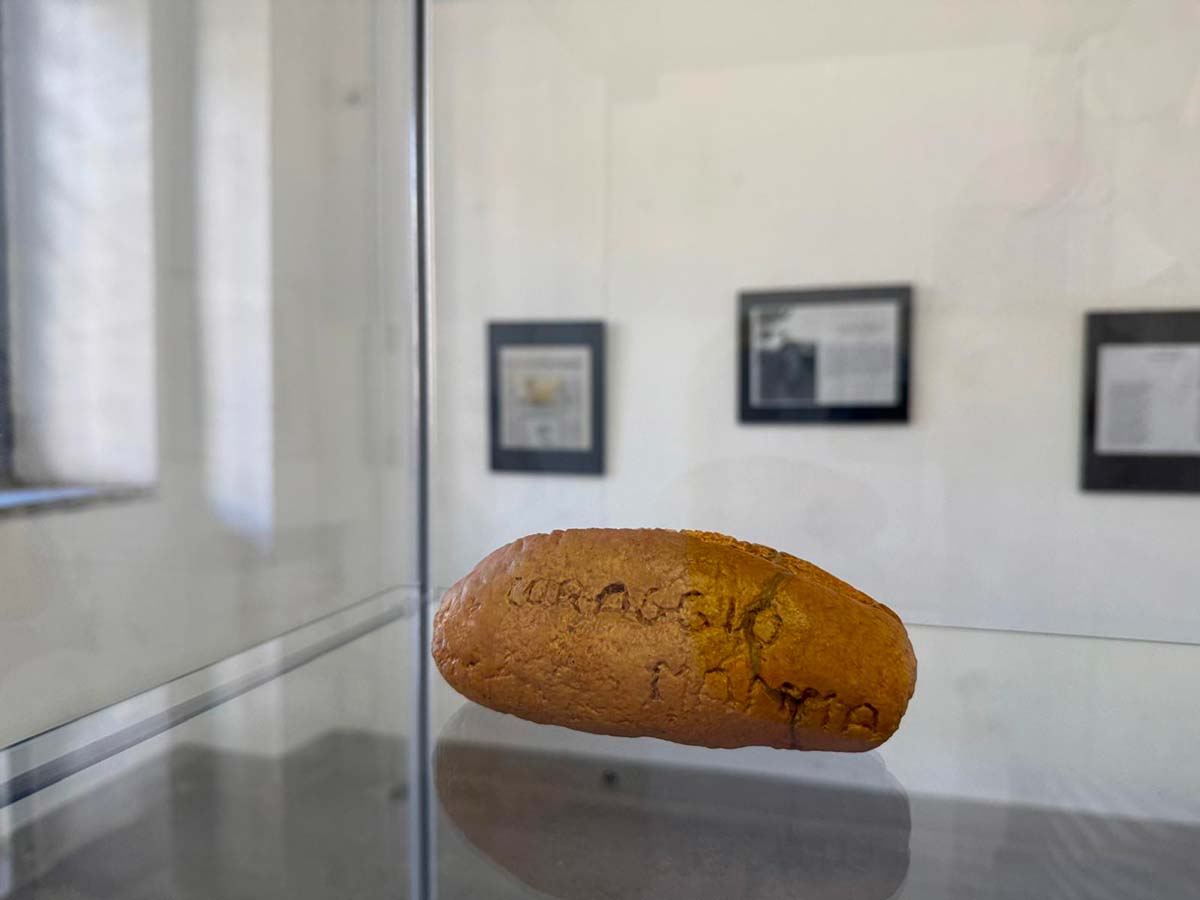

Catturato a Torino il 19 aprile 1944, viene torturato per tre mesi senza mai tradire i compagni. Ogn igiorn oviene portato dal carcere le Nuove all’labergo Nazionale, e ogni giorno tace. Tenta il suicidio nel carcere e sul muro con il sangue scrive. “Meglio morire che tradire”. Il 22 luglio 1944, ormai debilitato, viene impiccato a Torino insieme ad altri tre partigiani. Ma grazie all’aiuto del suo vicino di cella, un frate, la notte prima di morire, incide su una pagnotta: “Coraggio mamma” e i nomi del padre e dei fratelli, è il suo ultimo messaggio d’amore per la sua famiglia. Quel pezzo di pane è stato conservato: è la pagnotta del partigiano. La ver p agnotta del partigiano è custodita al Museo della resistenza di Roma, ma alle Nuove c’è una riproduzione 3D.

Catturato a Torino il 19 aprile 1944, viene torturato per tre mesi senza mai tradire i compagni. Ogn igiorn oviene portato dal carcere le Nuove all’labergo Nazionale, e ogni giorno tace. Tenta il suicidio nel carcere e sul muro con il sangue scrive. “Meglio morire che tradire”. Il 22 luglio 1944, ormai debilitato, viene impiccato a Torino insieme ad altri tre partigiani. Ma grazie all’aiuto del suo vicino di cella, un frate, la notte prima di morire, incide su una pagnotta: “Coraggio mamma” e i nomi del padre e dei fratelli, è il suo ultimo messaggio d’amore per la sua famiglia. Quel pezzo di pane è stato conservato: è la pagnotta del partigiano. La ver p agnotta del partigiano è custodita al Museo della resistenza di Roma, ma alle Nuove c’è una riproduzione 3D.

Vian stato insignito della Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria

Emanuele Artom

Emanuele Artom nasce ad Aosta il 23 giugno 1915 in una famiglia colta e impegnata. Studia al liceo D’Azeglio di Torino, dove viene influenzato da insegnanti antifascisti come Augusto Monti. Si laurea in Lettere nel 1937, ma le leggi razziali del 1938 gli impediscono di intraprendere la carriera accademica. Si dedica allora allo studio della storia ebraica e alla traduzione di testi classici.

Nel 1943 si unisce al Partito d’Azione e partecipa attivamente alla Resistenza nelle valli piemontesi, operando come commissario politico sotto il nome di battaglia “Eugenio Ansaldi”. Catturato dai nazifascisti nel marzo 1944 in Val Germanasca, viene incarcerato e torturato alle Carceri Nuove di Torino. Muore il 7 aprile 1944 a causa delle sevizie subite.

Artom è ricordato per i suoi Diari, scritti tra il 1940 e il 1944, che offrono una testimonianza preziosa sulla vita sotto il fascismo e sull’impegno partigiano

Il braccio dei condannati a morte

L’ultima tappa della nostra visita è il braccio dei condannati a morte sotto terra. In ogni cella è stata messa una piccola targa lumisonsa con frammenti di lettere inviate dai prigionieri a casa. E Nina ci racconta l’ultima storia, ci lascia con il racconto di un uomo con il cuore grande, don Ruggiero Cipolla, ultimo cappellano de Le Nuove.

L’ultima tappa della nostra visita è il braccio dei condannati a morte sotto terra. In ogni cella è stata messa una piccola targa lumisonsa con frammenti di lettere inviate dai prigionieri a casa. E Nina ci racconta l’ultima storia, ci lascia con il racconto di un uomo con il cuore grande, don Ruggiero Cipolla, ultimo cappellano de Le Nuove.

Don Ruggiero Cipolla

Nato a Torino il 2 dicembre 1911, Ruggero Cipolla, di origini modeste e orfano di padre in giovane età, entrò nell’ordine francescano nel 1930. Nel 1933 contrasse la tisi, da cui guarì in modo quasi miracoloso. Nel 1944, durante l’occupazione tedesca, fu nominato cappellano del carcere “Le Nuove” di Torino, incarico affidato ai francescani dal cardinale Fossati dopo l’allontanamento dei Padri della Consolata non graditi ai tedeschi

In questo ruolo, Padre Cipolla accompagnò spiritualmente 72 condannati a morte, confortandoli durante la prigionia e prima dell’esecuzione al poligono del Martinetto. Utilizzando il suo saio, introdusse clandestinamente medicine, indumenti e cibo per i detenuti, piccoli pezzi di carta e matite perchè potessero scrivere alle loro famiglie.

Dopo la guerra, continuò la sua missione a “Le Nuove”, dove trasferì anche la sua abitazione, promuovendo attività ricreative e lavorative per migliorare le condizioni dei detenuti, ispirandosi alle idee di Don Bosco e Giuseppe Cafasso. Cittadino onorario di Torino, è morto il 1° dicembre 2006.

Informazioni per la visita al Carcere Le Nuove di Torino

Il carcere si trova in Corso Vittorio Emanuele II, 127, ma si entra da via Paolo Borsellino 3.

No nsi può fare una visita libera.

Le visite guidate sono organizzate regolarmente dall’Associazione “Nessun uomo è un’isola”. In genere sono la domencia pomeriggio, ma ci son opaerture speciali nel ponte del 25 aprile e nelle vacanze di Natale.

Trovate tutte le informazioni sul sito ufficiale, il costo del biglietto è simbolico e sostiene l’associazione.

Perché visitare Le Nuove con i bambini e i ragazzi

È duro, lo diciamo subito, ma le guide sono bravissime e abituate a modulare il racconto e a spiegare con tatto, rispetto e coinvolgimento. Le Nuove sono un posto da vedere e da far vivere, con le nostre visite, perché la memoria è un dovere, anche da piccoli.

Visitare il Carcere Le Nuove di Torino con i bambini e i ragazzi è una scelta importante.

Ecco perché visitare Le Nuove con i nostri figli:

-

Per imparare la storia con gli occhi delle persone

Al Carcere Le Nuove non si studia la storia sui libri, la si tocca con mano. I nomi, i volti, le lettere scritte prima di morire rendono reali i concetti astratti: guerra, dittatura, libertà, resistenza. È un modo per aiutare i più giovani a capire cosa è successo davvero, attraverso le emozioni e le storie.

-

Per coltivare la memoria e il senso critico

In un’epoca in cui la memoria rischia di sbiadire, Le Nuove è un luogo dove si impara a non dimenticare. Le guide parlano con rispetto e umanità, aiutando i ragazzi a fare domande, riflettere, confrontarsi con la complessità del passato.

-

Per parlare di scelte, coraggio e responsabilità

La visita è un’occasione per parlare ai ragazzi di valori universali: il coraggio di scegliere da che parte stare, la forza di dire no all’ingiustizia, la dignità anche nei momenti più bui. Storie come quelle di Ignazio Vian, Emanuele Artom o Suor Giuseppina sono modelli concreti di resistenza morale.

-

Per scoprire cosa significa “diritti”

Attraverso le celle, le lettere, i documenti, si capisce quanto siano preziosi i diritti che oggi diamo per scontati: libertà di pensiero, di parola, di movimento. E si comprende anche che la Costituzione italiana non è nata nei palazzi, ma in posti come questo.

-

Per imparare a guardare il mondo con più empatia

Ogni cella racconta una vita, una scelta, una sofferenza. Visitare Le Nuove con i ragazzi aiuta a sviluppare empatia, rispetto e consapevolezza. È un’esperienza che li arricchisce, anche emotivamente, e che li prepara ad essere cittadini più attenti e responsabili.

Leggi anche i musei per bambin ia Torino

Guida di Torino per bambini